相撲(日語:すもう)是日本傳統格鬥技,也被視為國技。兩位力士身著「まわし」(腰帶),在稱為土俵的圓形擂台上對決,若能將對手推出土俵或使其除了腳底以外的身體部位觸地,即為獲勝。

相撲(日語:すもう)是日本傳統格鬥技,也被視為國技。兩位力士身著「まわし」(腰帶),在稱為土俵的圓形擂台上對決,若能將對手推出土俵或使其除了腳底以外的身體部位觸地,即為獲勝。

相撲最早源於神道的祭祀活動,《古事記》和《日本書紀》中就記載了力競神話,被視為相撲的起點。古墳時代的埴輪與須惠器上,已能見到力士造型,顯示這項文化至少有 1,600 年歷史。

平安時代,相撲是天皇宮廷的重要儀式;到了武士時代,織田信長等大名常以相撲作為武士訓練與娛樂。江戶時期則發展出現代制度,確立了「決まり手」(勝負技法)、土俵形式、相撲部屋制度,奠定今日職業大相撲的基礎。

技法與勝負

相撲的技法大致可分為兩類:「決勝技」(決まり手)與「非技」。

所謂「決勝技」共有82種,其中最具代表性的有「推擠出場」(押し出し)、「抱摔出場」(寄り切り)以及「上手投擲」(上手投げ)等。

至於「非技」則是指比賽過程中,因意外狀況產生的勝負結果,如�「自踩出界」(勇み足)或「重心不穩摔倒」(腰砕け)。

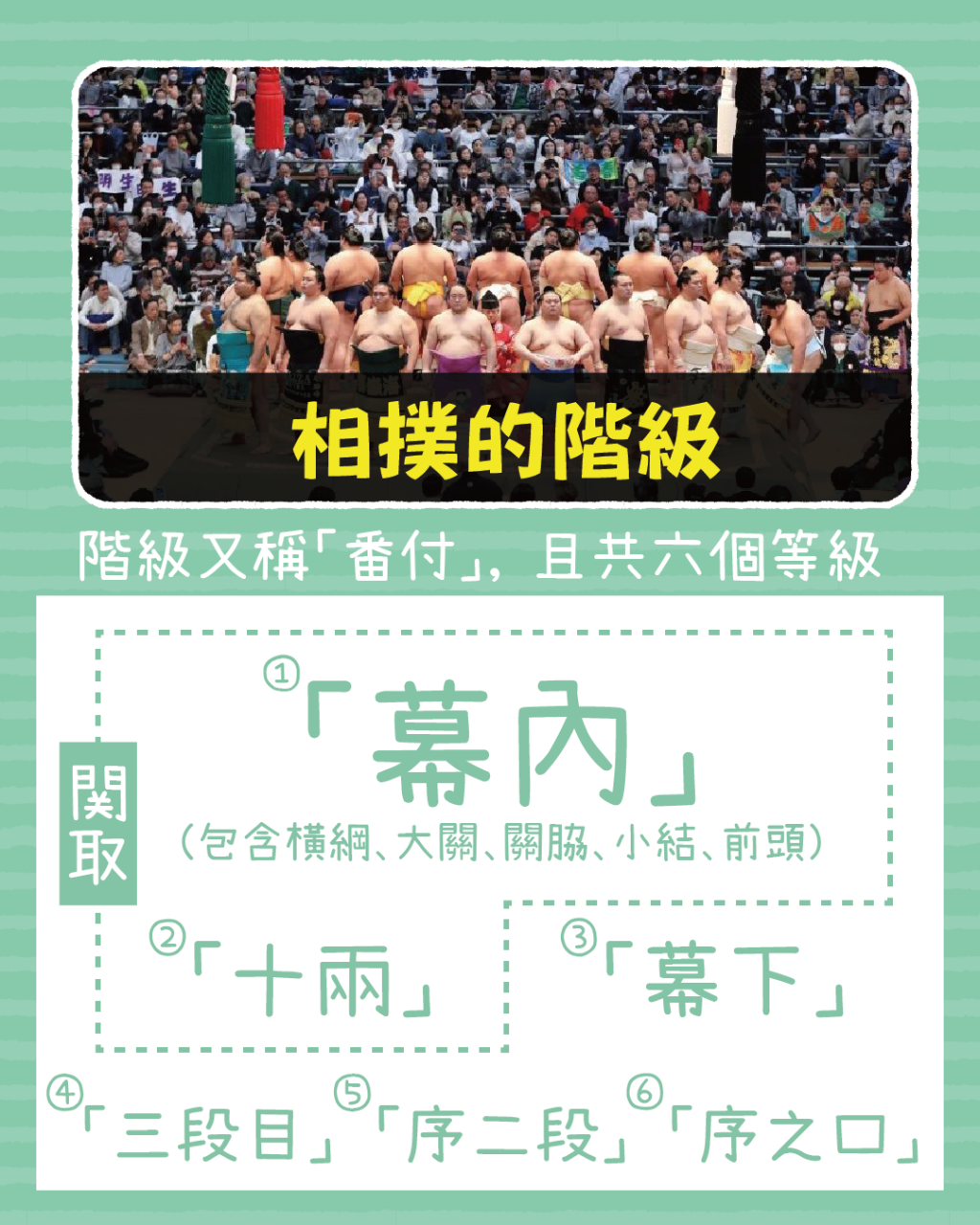

階級體系(番付)

幕內(含橫綱、大關、關脇、小結、前頭)

十兩

幕下

三段目

序二段

序之口

「幕內」與「十兩」的力士被稱為「關取」,可領取固定的月薪;而「幕下」以下的力士則被稱為「若手」,收入並非月薪制,而是在每次比賽時領取津貼。

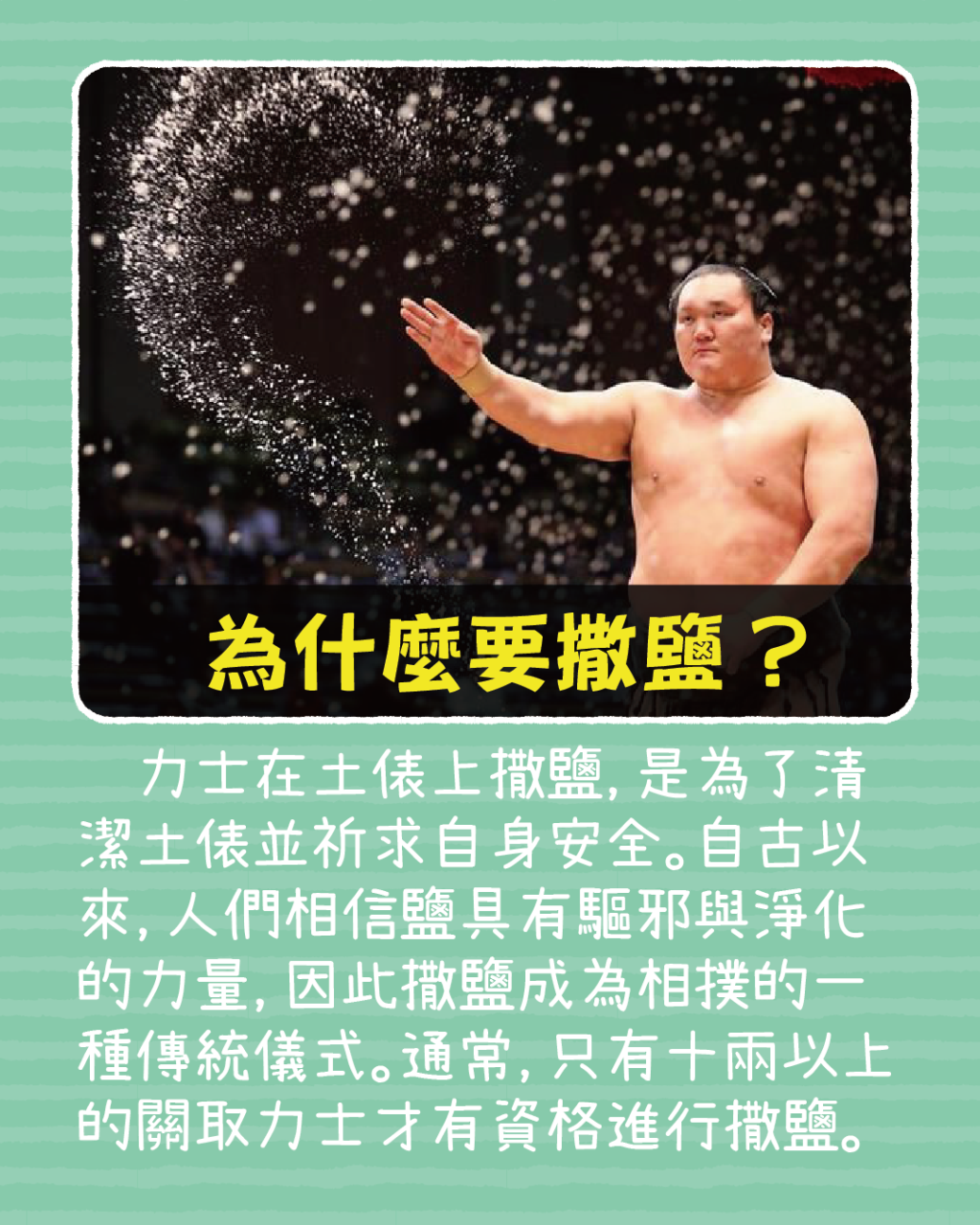

為什麼要撒鹽?

力士在土俵上撒鹽,是為了清潔土俵並祈求自身安全。自古以來,人們相信鹽具有驅邪與淨化的力量,因此撒鹽成為相撲的一種傳統儀式。通常,只有十兩以上的關取力士才有資格進行撒鹽。

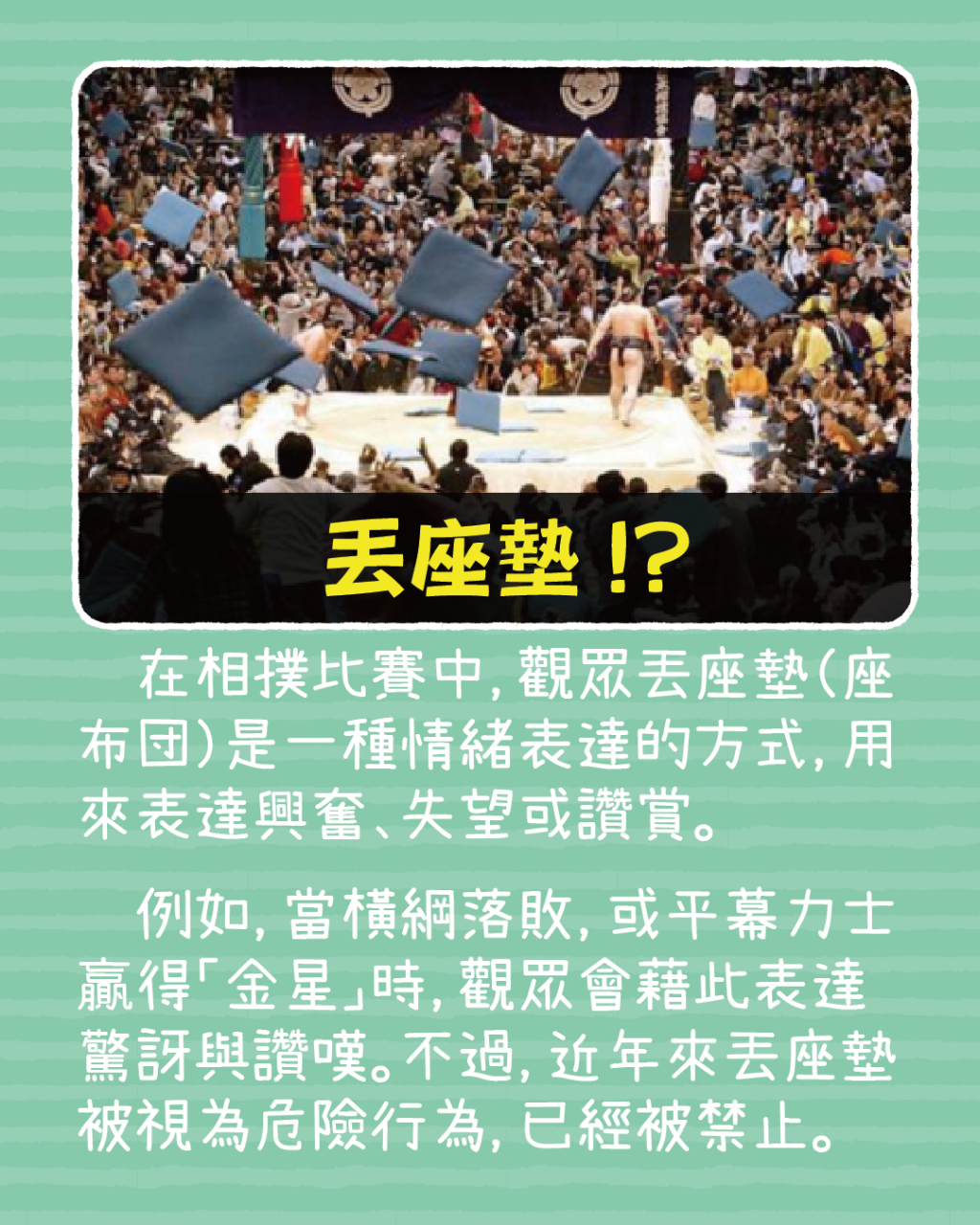

為什麼要丟座墊!?

在相撲比賽中,觀眾丟座墊(座布団)是一種情緒表達的方式,用來表達興奮、失望或讚賞。

例如,當橫綱落敗,或平幕力士贏得「金星」時,觀眾會藉此表達驚訝與讚嘆。不過,近年來丟座墊被視為危險行為,已經被禁止。

相撲的國際化

1992 年成立「國際相撲總會(IFS)」,推廣業餘相撲,也和奧委會合作。近年相撲不僅在日本舉行,2025 年更預計於倫敦舉辦大相撲比賽,展現其全球影響力。

相撲不只是運動或格鬥技,它結合了神話、儀式、武士精神與娛樂,是日本文化最具代表性的象徵之一。